-

Par éditionslavagueverte le 6 Mai 2022 à 11:09

Pour visiter le Collège et la Chapelle renfermant les mausolées du duc et de la duchesse de Guise, on prend, à l’est de la place Carnot, à droite de la Halle, la rue du Collège, où l’on aperçoit bientôt devant soi la façade de la Chapelle, et à gauche la porte d’entrée du Collège. Le Collège d’Eu fut fondé, suivant acte du 9 janvier 1582, par Henri de Lorraine, duc de Guise, et Catherine de Clèves, son épouse, qui dotèrent cet établissement et en confièrent la direction aux Jésuites, avec mission de professer tous les cours jusqu’à la logique. Exilés par une lettre royale de 16o3, les Jésuites rentrèrent quatre ans après, et augmentèrent plus que jamais leurs biens, jusqu’en 1762, date à laquelle ils furent définitivement expulsés du Collège d’Eu. Le Collège se compose de trois parties : la partie qui se trouve à l’entrée est la plus ancienne : elle comprend quatre corps de bâtiments, dont deux en retour d’équerre s’ouvrant vers le sud-est. La deuxième partie, de construction plus récente, bâtie sur l’emplacement de l’ancien Hôpital normand, présente un développement assez grand au nord de la première partie ; et enfin la troisième partie, qui a été construite depuis quelques années seulement, dans la cour, vers la chapelle. Sur le fronton de la voûte donnant accès de la cour d’entrée dans une cour intérieure, on remarque les armoiries du duc de Guise et de Catherine de Clèves, ainsi qu’une grille datant de la fondation.

Le Collège possède une Bibliothèque, qui fut considérablement augmentée par le duc de Dombes ; elle est riche en manuscrits et serait surtout précieuse pour l’ordre des Jésuites. La façade de la Chapelle du Collège est à trois portes flanquées de deux tourelles octogones, couvertes d’un dôme ; elle porte l’inscription suivante : «L’illustrissime dame Catherine de Clèves, épouse de Henri de Guise, qui s’est immortalisé dans la guerre, vit cette chapelle construite à ses frais, la veille des calendes d’août, l’an MDCXXIV ». Au-dessus de cette suscription, deux anges d’un dessin assez naïf, supportent un écusson, où était inscrit le monogramme du Christ. L’Eglise des Jésuites, primitivement dédiée à saint Michel, renferme les magnifiques tombeaux de Henri de Lorraine, duc de Guise surnommé le Balafré, et de la comtesse de Clèves, son épouse. Catherine de Clèves, épouse du Balafré, venait souvent à Eu. Elle accompagna sa fille, la princesse de Conti, exilée de la cour par Richelieu, et, cette dernière étant morte quelques jours après son arrivée, dans des conditions qui firent naître d’étranges soupçons, son corps fut inhumé dans la chapelle Sainte-Catherine du Collège. Ces mausolées, en marbre, sont placés sous les deux ceintres qui séparent, à droite et à gauche, le sanctuaire des deux Chapelles terminant les galeries latérales. A gauche, « le duc de Guise est représenté couché sur une table de marbre noir, la tête appuyée sur la main droite. Il porte la cuirasse des jours de bataille et l’écharpe lorraine bien connue des ligueurs. Au-dessus d’une arcade semi-circulaire, en brèche sanguine, il est représenté à genoux devant un prie-Dieu ; le manteau ducal tombe de ses épaules en longs plis moelleux. A la partie inférieure du tombeau se trouvent des bas-reliefs de marbre blanc ; et, à côté du mausolée, deux statues, la Prudence et la Force. Placée du côté de l’Epitre, la tombe de Catherine de Clèves est vis-à-vis de celle de son mari et traitée dans le même genre. La duchesse est couchée à demi et paraît endormie, un livre d’heures à la main. Au-dessus de la voûte, agenouillée, en prière, elle est représentée vêtue d’un riche costume d’apparat et couverte du manteau ducal. Debout sur des socle, la Charité et la Foi gardent ce tombeau ». Par un incident singulier, sur la joue de Catherine de Clèves s’est rencontrée une veine de marbre noir, qui eût mieux représenté la balafre du duc. Ces chefs-d’œuvre de sculpture ont été exécutés au commencement du XVIIe siècle, sur les ordres de Catherine de Clèves. Ils sont attribués par les uns au célèbre sculpteur français Germain Pillon, et par l’autres, avec plus de vraisemblance, à Gillot, de Gènes. On sait qu’ils ne contiennent pas les restes du fameux duc de Guise, dont les cendres furent jetées dans la Loire, par ordre de son royal assassin. Pendant son séjour à Eu, Louis XIII vint prier dans la chapelle du Collège, et la Grande Mademoiselle y assista, avec sa petite cour, aux premiers sermons de Bourdaloue. On remarque aussi, dans cette Chapelle, d’assez jolis fonts baptismaux, du XVe ou XVIe siècle. Par son admirable situation, le Collège d’Eu occupe toujours une bonne place parmi nos établissements universitaires. Dans le rapport présenté en 1898, il a été classé comme le 2° collège de l’Académie de Caen.

Jules Périn et Paul Cagé

Extrait de :

EU ET SES ENVIRONS À LA BELLE ÉPOQUE

Jules Périn et Paul Cagé

14.5 x 21 cm - 124 pagesVous aimez nos lectures, abonnez-vous à notre Lettre d'infos...

votre commentaire

votre commentaire

-

Par éditionslavagueverte le 29 Avril 2022 à 06:00

La rivière d’Avre était jadis navigable de Pierrepont à Moreuil, tandis qu’aujourd’hui elle l’est seulement depuis ce bourg jusqu’à Amiens. De Pierrepont à Moreuil, il n’y avait pas de chemin de halage, la navigation s’effectuait par bateaux conduits à l’aviron. Entre Pierrepont et la Neuville, la rivière se partageait en deux bras : celui qui était navigable traversait le territoire de cette dernière commune, et s’appelait Rupture demoiselle Jehanne, dénomination déjà usitée au XVe siècle, et dont il serait difficile de connaître l’origine ; peut-être vient-elle de quelque travail ou rupture de terrain exécuté en cet endroit par une châtelaine qui aura laissé son nom à cet ouvrage d’art dit quelquefois aussi Chaussée ou fosse demoiselle Jehanne. La rupture de demoiselle Jehanne formait l’ancien cours de la rivière, c’est elle que l’on franchit sur le premier pont entre la Neuville et Braches.

Ce bras navigable détournait la rupture ; mais, sur les plaintes formulées par les voisins, ils furent obligés de la rouvrir. En 1603, Scipion de Champie, seigneur de Braches, qui vivait en mauvaise intelligence avec le seigneur d’Hargicourt, son voisin, fit de son chef boucher la rupture au détriment des propriétés en amont, lesquelles se retrouvèrent, par ce fait, dans l’impossibilité de communiquer par eau avec Moreuil et Amiens. François de Conty, seigneur d’Hargicourt et Gaucourt, de concert avec la noblesse des environs, profita de la présence de Henri IV à Amiens pour demander que la navigation fût rétablie : les maïeurs et échevins de cette ville appuyèrent sa réclamation. Le roi l’accueillit et chargea le comte de Saint-Paul, lieutenant général en Picardie, de rendre navigable le bras de la rivière qui avait été intercepté : ce dernier confia l’exécution de cette mesure à François de Conty, comme le plus capable de la mener à bonne fin : en effet, il y employa son temps et son argent, et fit si bonne diligence que la navigation ne tarda pas à reprendre son cours.

La navigation de l’Avre demeura libre jusqu’en 1789 ; à cette époque, des bateaux chargés de foin récolté dans les prairies de Pierrepont descendaient encore de cette commune jusqu’à Amiens. L’année suivante, les habitants de la Neuville, pour faciliter les rapports avec Braches, jetèrent des planches sur la rivière et interceptèrent la navigation : le comte de Clermont-Thoury, seigneur de Pierrepont, s’adressa à la maîtrise des eaux et forêts de Clermont, afin d’obtenir leur enlèvement ; la Révolution, en l’obligeant de veiller à sa propre sûreté, lui fit bientôt perdre de vue l’objet de ses réclamations.

Sous la République, les riverains construisirent à leur gré des ponts et des usines sur l’Avre, qui dès lors cessa d’être navigable.

Extrait de :

HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE- Alcius Ledieu

14.5 x 20.5 cm - 190 pages Photos et dessins N/B.Vous aimez nos lectures, abonnez-vous à notre Lettre d'infos... votre commentaire

votre commentaire

-

Par éditionslavagueverte le 22 Avril 2022 à 06:00

Au début de juillet, on sortait la faux, celle équipée à l’arrière de la lame, d’une structure légère et flexible en bois blanc, assemblée par petits tenons et mortaises, faite pour recueillir le blé coupé et le déposer en bottes par terre.

Peu de temps avant la moisson, les champs verts, un peu jaunissants, étaient « détourés ». Des genres d’allées étaient fauchées, à la main, tout autour des champs, pour laisser passer la faucheuse-lieuse sans écraser la récolte. Les angles des pièces étaient coupés pour laisser passer la machine, d’un flanc du champ à l’autre. Plus tard, elle décrivait un grand arrondi qui entaillerait, les rangs serrés du blé, d’échancrures courbes aux extrémités des champs.

Avant de partir, le cultivateur, assis par terre dans l’entrée de la ferme, une petite enclume carrée au dos bombé plantée dans la terre battue entre les deux jambes, « rebattait » le tranchant usé de la lame au marteau. Le métal s’allongeait, les irrégularités du fil disparaissaient et quelques coups de tiers point donnaient à l’outil un coupant parfait.

Quelques jours avant la moisson, quand on sentait que le blé jaunissant était presque mûr et que le temps était beau, la faucheuse était ressortie de son réduit pour être préparée.

Un homme fauchait avec deux chevaux. Les grands rabatteurs de la « moissonneuse-lieuse » tournaient lentement au-dessus de la scie à dents triangulaires qui allaient et venaient tellement vite qu’on ne les voyait plus. Le blé coupé et rabattu, tombait sur un tapis de toile, raidi de lattes rivetées, qui emmenait une couche d’épis, régulière et continue dans le secret du lieur. Là, régulièrement, une aiguille d’acier creuse dans laquelle passait la ficelle, entourait la botte et la serrait. Le lieur, d’une manière incompréhensible, faisait un nœud et délivrait, dans un bruit de ferraille, une nouvelle botte qui s’alignait avec les précédentes en rangs de plus en plus courts.

Le reste de la famille faisait des « cahouts ». Les bottes étaient relevées : une botte centrale, quatre bottes en croix, huit bottes dans les creux, une couverture de trois bottes nouées ensemble par un lien de paille terminait le « cahout ». On faisait des centaines de cahouts en ligne qui avait l’air d’aller je ne sais où. Le travail commençait quand la rosée du matin se dissipait et il se continuait dans la chaleur du jour qui devenait insoutenable en milieu d’après-midi. La soif torturait, les bottes à relever semblaient encore innombrables et le travail ne jamais devoir se terminer. Les épines de chardons plantées dans les mains, par ailleurs irritées par le frottement des ficelles rêches, faisaient souffrir. En fin d’après-midi, les dernières centaines des milliers de bottes transportées dans la journée s’alourdissaient, mais enfin le champ était relevé, recouvert de « cahouts » ordonnés en rangées parallèles. Si le travail n’était pas terminé à l’heure impérative de la traite, on revenait l’achever après le souper...

Dominique Voisin

Extrait de :

ABÉCÉDAIRE DU MONDE PAYSAN

La campagne d’Artois vers 1950

Dominique Voisin14 x 21 cm - 148 pages avec cahier-photos N/B

Pour en savoir plus sur ce livre...

Vous aimez nos lectures, abonnez-vous à notre Lettre d'infos... votre commentaire

votre commentaire

-

Par éditionslavagueverte le 15 Avril 2022 à 06:00

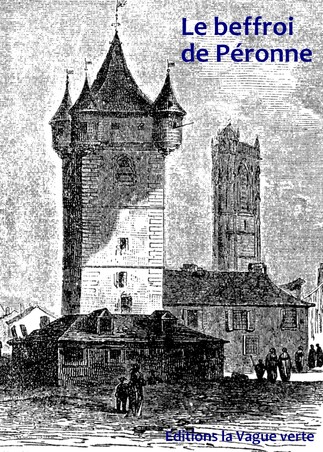

Pendant le siège de 1536, la tour du beffroi avait eu beaucoup à souffrir de l’artillerie ennemie, des réparations étaient indispensables ; il fallut même l’étayer en attendant que la bonne saison permette d’y faire les réparations nécessaires.

Le beffroi consistait en une tour carrée haute de trente-sept mètres. Aux angles s’élevaient quatre tourelles en encorbellement au toit aigu, reliées entr’elles par une galerie. Dans l’intérieur, le rez-de-chaussée était voûté en berceau et servait de prison. Il paraît même que ces cachots n’étaient pas du goût des prisonniers, car souvent, ils demandaient comme une grâce à être transférés dans les prisons de la ville. Dans l’épaisseur du mur était un escalier en vis de Saint-Gilles qui conduisait au premier étage voûté d’arètes en ogive avec des têtes grimaçantes, supportant les retombées des cordons à moulures arrondies. La clef était ornée d’une rosace en feuillage et les angles rentrants étaient entourés de têtes gigantesques. Au deuxième étage était une voûte semblable mais moins ornée ; les murs qui jusqu’à cette hauteur avaient plus de deux mètres d’épaisseur étaient moins épais de moitié, là où commençait le beffroi des cloches. Dès que le beffroi fut achevé, on y plaça une cloche provenant de l’ancien édifice ; cette cloche étant trouvée insuffisante, la ville vendit des rentes pour s’en procurer trois nouvelles. Le 11 avril 1398, on conclut un marché avec Guillaume de Croisilles pour la fonte de ces trois cloches, en joignant au métal neuf le produit de la refonte des anciennes. La première, appelée bancloque, pesait trois mille deux cents livres, la deuxième seize cents et la troisième douze cents livres. La plus grosse ayant été fêlée fut refondue au mois de juillet suivant.

En 1402 on établit autour du rez-de-chaussée du beffroi des étaux que la ville louait aux bouchers et aux boulangers.

Les armes du roi et celles de la ville décoraient, en 1495, les fenêtres de la façade principale du beffroi ; elles étaient alors pour Péronne : d’azur, au P gothique d’or, accosté de trois fleurs de lys aussi d’or.

On plaça aussi une horloge au beffroi, et un serrurier de la ville fut chargé de son entretien ; un cadran indiquait les heures.

Dans le beffroi habitait jour et nuit un guetteur qui devait sonner les heures, annoncer l’ouverture et la fermeture des portes, et en cas d’incendie, sonner le tocsin.

La tour pittoresque du beffroi de Péronne se voyait encore sur la Place en 1844, elle avait survécu à toutes les causes de destruction et ses cloches qui avaient annoncé de leur carillon les événements de la cité subsistaient encore à cette date ; une d’elles, ornée des armoiries de la ville portait cette devise :

Perone suis royalement nomée

Pour la comune assembler ordonnée,

Les gens aux plaids vont par mon entreprinse

Fait l’an mil quatre cent quatre-ving-quinze

Après la démolition de ce monument (1844) qui n’offrait plus de garanties suffisantes de solidité, la bancloque fut transférée ainsi que l’horloge et la sonnerie dans le clocher de l’église Saint-Jean, où elles furent anéanties pendant le bombardement de 1870.

E. Coët

HISTOIRE AU PAYS DE SOMME CollectifVolume 1 : depuis l'époque romaine jusqu'en 190015.8 x 24 cm - 176 pages - Illustrations, cartes postales anciennes, plans...

HISTOIRE AU PAYS DE SOMME CollectifVolume 1 : depuis l'époque romaine jusqu'en 190015.8 x 24 cm - 176 pages - Illustrations, cartes postales anciennes, plans...

Pour en savoir plus sur ce livre... votre commentaire

votre commentaire

-

Par éditionslavagueverte le 10 Avril 2022 à 06:00

LA SOMME INSOLITECollectif15.8 x 24 cm - 178 pages - Illustrations, cartes postales anciennes, plans...

LA SOMME INSOLITECollectif15.8 x 24 cm - 178 pages - Illustrations, cartes postales anciennes, plans...

Pour en savoir plus sur ce livre... votre commentaire

votre commentaire